この記事では、電験3種の実務経験を効果的に積む方法と、その経験を適切に実務経歴証明書に記載するための具体的な手順を詳しく解説します。これから電験3種の資格を目指す方々にとって、この情報は金のように価値があるでしょう。実務経験の積み方から証明書の書き方まで、一歩一歩丁寧にご案内します。

電気主任技術者の実務経歴証明書とは

電気主任技術者の実務経歴証明書は、電気設備の保安に関する専門知識と実務経験の両方を証明するために必要な書類です。電気設備の安全管理には、座学で学んだ知識だけでなく、実際の現場での経験が不可欠です。電気主任技術者は、電気設備の保安に関する責任者としての役割を担うため、実務経験が求められるのです。

この実務経歴証明書は、以下のような場合に特に重要になります。

- 認定取得の免状交付申請時: 電気主任技術者としての資格を公式に認定してもらうためには、この証明書が必要です。これにより、あなたが必要な実務経験を持っていることを証明できます。

- 電気管理技術者として登録する時: 電気管理技術者になるためには、実務経験の証明が必要です。この証明書は、その経験が適切であることを示すために用いられます。

- 電気主任技術者の資格を活かした転職活動時: 転職を考える際にも、この証明書が役立ちます。全ての転職活動で必須というわけではありませんが、専門性を示すために有効です。場合によっては、職務経歴書を簡略化することもありますが、実務経歴証明書があれば、その専門性をより明確にアピールできます。

電気主任技術者の実務経歴証明書がないと、できない業務があると覚えていただければよいかと思います。

取得方法の種類

試験合格

試験に合格する場合は電験三種は4科目合格した場合です。

電気技術者試験センターから郵送されてくる試験結果通知書に、免状交付申請書、免状交付申請要領等が同封されています。

免状交付申請書に必要事項を記入のうえ、電気技術者試験センターに提出すると免状がもらえます。申請後約2カ月で免状が送られてきます。

同封される書類に申請手順が書いてあるので、

引用:(一財)電気技術者試験センター 電気主任技術者の免状の交付事務

認定取得

必要な申請書類は下記になります。

- 主任技術者免状交付申請書

- 卒業証明書

- 単位取得証明書またはこれに代わるもの

- 実務経歴証明書

- 戸籍抄本又は住民票(本籍の記載のあるもの)

- 免状送付用宛先用紙

必要書類の6つを最寄りの産業保安監督部に提出し、担当者との面談後に免状が交付されます。

提出先は最寄りの産業保安監督部で行うことになります。

認定取得の要件

認定取得に当たり、第一種、二種、三種で必要な実務経験年数は下記になります。

大学の電気科卒業が一種~三種認定校、短大や高専、専門学校の電気科卒業が二種三種の認定校、高校の電気科卒業が三種の認定校となります。

| 第一種電気主任技術者 | 第二種電気主任技術者 | 第三種電気主任技術者 | |

| 一種~三種の認定校 | 5年 | 3年 | 1年 |

| 二種三種の認定校 | 取得不可 | 5年 | 2年 |

| 三種認定校 | 取得不可 | 取得不可 | 5年 |

より詳細にまとめた表が下記になります。

| 免状区分 | 学歴、資格 | 学歴経験年数 | 実務経験内容 |

|---|---|---|---|

| 電験一種 | ・電気工学に関する大学(若しくは同等機関)卒業者 | (卒前経験年数1/2) + (卒後経験年数) =5年以上 | 電圧5万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用 |

| ・第二種電気主任技術者免状 | 電験二種免状交付後5年以上 | ||

| 電験二種 | ・電気工学に関する大学(若しくは同等機関)卒業者 | (卒前経験年数1/2) + (卒後経験年数) =3年以上 | 電圧1万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用 |

| ・電気工学に関する短大・高専(若しくは同等)卒業者 | (卒前経験年数1/2) + (卒後経験年数) =3年以上 | ||

| ・第三種電気主任技術者免状取得者 | 第三種電気主任技術者免状交付後5年以上 | ||

| 電験三種 | ・電気工学に関する学科の大学(若しくは同等機関)卒業者 | (卒前経験年数1/2) + (卒後経験年数) =1年以上 | 電圧500ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用 |

| ・電気工学に関する学科の短大・高専(若しくは同等)卒業者 | (卒前経験年数1/2) + (卒後経験年数) =2年以上 | ||

| ・電気工学に関する学科の高校の卒業者 | (卒前経験年数1/2) + (卒後経験年数) =3年以上 |

実務経験と認められる業務

屋内外配線工事

屋内外配線工事は、工場やビルなどの大規模な電気工作物における配線工事を指します。電気主任技術者は、これらの工事を監督し、電気工事士がその指示に従って作業を行います。住宅や小規模なビルの配線工事は電気工事士が主に担当しますが、大規模な施設では電気主任技術者の監督が必要とされます。

機器調整および性能検査

発電設備、変電設備、送配電設備などの電気工作物が設計通りの性能を発揮しているかを確認し、必要に応じて機器の調整を行う作業です。これは、工場出荷前や設置後の現地での立会検査において行われます。電気主任技術者は、これらの機器が設計した性能に達しているかを検査し、調整する役割を担います。

設備を安定的・経済的に運転するための検査業務

電気主任技術者は、工場やビルの高圧受電設備を安定かつ経済的に運用するための検査を行います。これには、運転状態の監視、電圧・電流の調整、電力需給の調整、系統の変更、事故の復旧などが含まれます。この業務は、電気の無駄遣いを防ぎ、設備の故障を未然に防ぐために重要です。

定期点検・修理・試験・測定など設備の機能を維持するための保安管理業務

電気主任技術者は、発電設備や変電設備などの電気工作物が正常に機能するよう、定期的な点検、修理、試験、測定などの保守管理業務を行います。これにより、設備の安全性と効率的な運用が保たれます。

新設・増設・取替え・改修などの工事における電気設備の設計業務

電気主任技術者は、新しく設置する電気設備や、既存設備の増設、取替え、改修に関わる設計業務を行います。これには、工場やビルの要求に応じた発電設備、受電設備、変電設備などの配置や設計が含まれます。設備の更新や改善により、電力の効率的な使用が可能になります。

系統の変更

電力供給の系統を変更する作業です。これは、電力の需要や供給の状況に応じて、より効率的かつ安定した電力供給を実現するために行われます。電気主任技術者は、このような系統変更の計画立案や実施を担当し、電力供給の最適化を図ります。

実務経験と認められない業務

一般電気工作物や鉄道、車両、船舶等電気設備は対象外となるので、気を付けたいところです。

- 電力会社から100・200Vで受電する一般電気工作物での業務

- 電気工作物に関する知識を要さない監査や記録

- 受電設備を含まない需要設備、負荷設備のみの維持、運用業務

- 学校、研究所の実験設備、試験設備に係る業務

- 二次側だけに高電圧を発生させる機械器具(X線発生装置やネオン変圧器など)に係る業務

- 電気機械器具、計器類の製造に係る業務

- 電気鉄道用電気設備であって、電車線、トロリー線に係る業務

- 船舶(除 非自航船)、車両、航空機内の電気設備に係る業務

- 電気事業法が適用されない海外における業務

認定取得の具体的な手順

- 経済産業省保安監督部への面談日の予約: 最初のステップは、経済産業省保安監督部に連絡を取り、面談の日程を予約することです。この予約は通常、半年以上先の日程となるため、予約後に準備を始めても十分です。

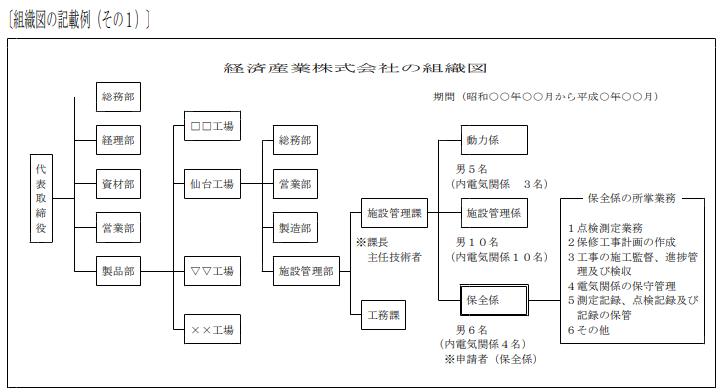

- 必要書類の準備: 次に、実務経歴書、組織図、卒業証明書、単位取得証明書などの必要書類を揃えます。特に実務経歴書と組織図の作成は、認定取得過程で最も手間がかかる部分です。これらの書類には、関わった電気工作物の詳細、日常・月例・年間の点検内容、注意点、点検ポイントなどを綿密に記載する必要があります。

- 保安監督部技官との面談(1回目): 予約から約8ヶ月後に、保安監督部技官との初回面談が行われます。コロナウイルスの影響もあり、電話面談で実施するケースもあるようです。この面談では、事前に郵送した実務経歴書と組織図を基に、内容の確認と質問が行われます。面談では、書類の詳細に関する指示や修正点が示され、次回の面談日が決定されます。この段階で、担当する技官が決まります。

- 保安監督部技官との面談(2回目): 初回面談から半年後に2回目の面談が行われます。ここで実務経歴書の微修正について指示があり、問題がなければ合格となります。最後に、免状交付申請に必要な書類の種類についての説明を受け、認定取得のプロセスが完了します。

これらの手順を経て、電気主任技術者としての認定を取得することができます。認定取得過程は複雑で時間がかかるため、計画的に準備を進めることが重要です。